發熱是兒童最常見的癥狀之一,也是最常見的急診與住院原因,在我國有三分之一兒科門診患兒以發熱為主訴就診。

感冒和發熱如同一對“雙胞胎”兄弟密不可分,因此,人們也經常這樣誤以為:發燒了一定是感冒引起的;發燒了就是有炎癥,炎癥就要用消炎藥(抗生素)。這是一組連鎖反應。事實上,許多疾病都有可能會發熱,感冒只是其中之一,如常見的呼吸系統、消化道、泌尿生殖系統等的感染及手足口病,嚴重感染更易出現發熱。對5歲以下兒童急性發熱的病因判斷與治療有利于降低兒童疾病的發生率與病死率。在實際發熱處理中,往往存在很多問題和誤區,以下幾點建議請注意查收!

發熱對身體的作用都是有害的?

發熱是機體炎癥反應的組成部分,在抗感染方面具有一定的積極作用。隨著體溫的升高,白細胞吞噬功能加強,中性粒細胞的活性增強,細菌和病毒的復制直接受到抑制。因此,發熱是機體的一種自我調節機制。

因為很多因素均會導致發熱的出現,如穿衣過多、大量運動、飲水少、通風差等,所以,如果嬰幼兒發熱溫度不高(38.5℃以下)且無明顯不適癥狀,精神狀況良好,不需服用退熱藥,可以先做進一步觀察,多飲水,注意休息。

但由于發熱會使機體代謝率增加、耗氧增加,對心血管和呼吸系統的需求增加。如果出現高熱還會引起對腦的損害,甚至出現驚厥。因此如果發熱持續時間較長或溫度較高,則需到正規醫院就診,查明發熱原因,根據情況再做進一步處理。

嬰幼兒發熱只用物理降溫?

退熱不僅僅是降低患兒的體溫,最主要的是緩解患兒因發熱而引起的不適。

雖然物理降溫有助于體溫下降,但會明顯增加患兒的不適感。美國、英國及我國最新的指南均不再推薦給患兒使用溫水擦浴、酒精擦浴等物理降溫的方式退熱。

對于肛溫≥39.0℃(腋溫38.5℃),或因發熱出現了明顯不適癥狀,或精神狀態較差的患兒,推薦服用退熱藥。WHO、美國(AAP)、英國(NICE)和我國指南推薦的可用于嬰幼兒使用的退熱藥只有布洛芬和對乙酰氨基酚,這兩種藥物均在《世界衛生組織兒童基本藥物標準清單》中,都能起到解熱鎮痛的作用,其中布洛芬還兼備抗炎作用。

布洛芬和對乙酰氨基酚如何正確選擇?

布洛芬和對乙酰氨基酚兩種藥物均為國際和國內指南及專家推薦的嬰幼兒適用的退熱藥物,臨床療效確切,安全性高,您可以有權拒絕除這兩樣成分之外的任何退燒藥物。

■ 布洛芬:可用于6個月以上的嬰幼兒。布洛芬(口服劑型)劑量為每次10mg/kg,;布洛芬(栓劑)劑量為1-3歲每次1粒(50mg),兩種劑型均是可間隔4-6個小時重復給藥1次,每日不超過4次。布洛芬屬于非甾體抗炎藥,過量和過頻服用布洛芬(口服劑型)可能會出現消化道不適癥狀,嚴重者出現消化道潰瘍,因此需要按照合理劑量和頻次使用口服劑型,或采用栓劑劑型可較好避免消化道不適癥狀。

■ 對乙酰氨基酚:可用于2個月以上的嬰幼兒。對乙酰氨基酚(口服劑型)劑量為每次15mg/kg,可間隔4-6個小時重復給藥1次,每日不超過4次。由于長期或過量服用對乙酰氨基酚會引起肝毒性,而很多復方感冒藥物中含有對乙酰氨基酚成分,因此在聯合用藥過程中需要特別注意,使用對乙酰氨基酚的單次劑量不應超過75mg/(kg·d),每日最大劑量不應超過375mg。

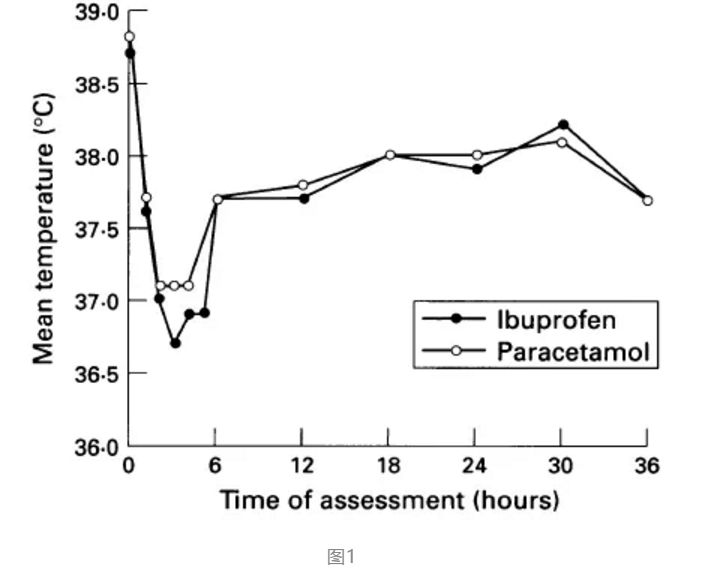

有國外研究報道,對兒童使用兩種藥物的降溫效果做了RCT研究,結果顯示服藥6個小時以內,布洛芬降溫效果明顯優于對乙酰氨基酚(圖1)。

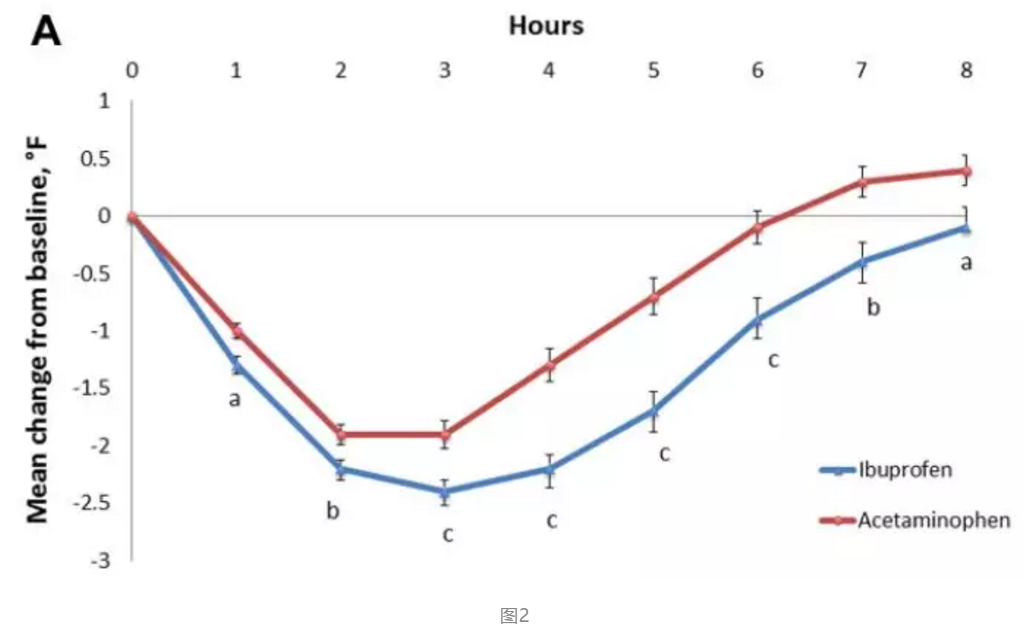

Pfizer的試驗結果也證實了同樣的結果,監測8小時內布洛芬的降溫效果優于對乙酰氨基酚,各時間點的差異有統計學意義(圖2)。

適用于嬰幼兒的退熱藥物劑型有哪些?

目前常見的兒童退熱藥劑型主要包括口服溶液(滴劑、溶液劑、混懸劑)和栓劑。在EMEA(歐洲藥品評價局)發布的不同年齡兒童適用的藥物劑型,栓劑是0-2歲嬰幼兒較為適宜的劑型(圖3)。

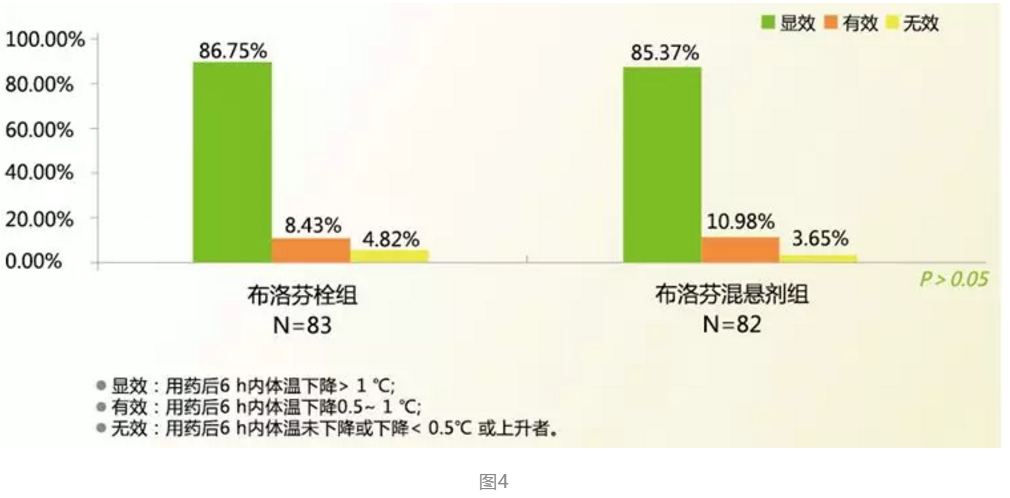

國內研究報道了布洛芬混懸液和栓劑在退熱方面的臨床療效和安全性,結果顯示,栓劑在臨床療效方面與口服混懸液相當,差異沒有統計學意義(P>0.05)(圖4)。

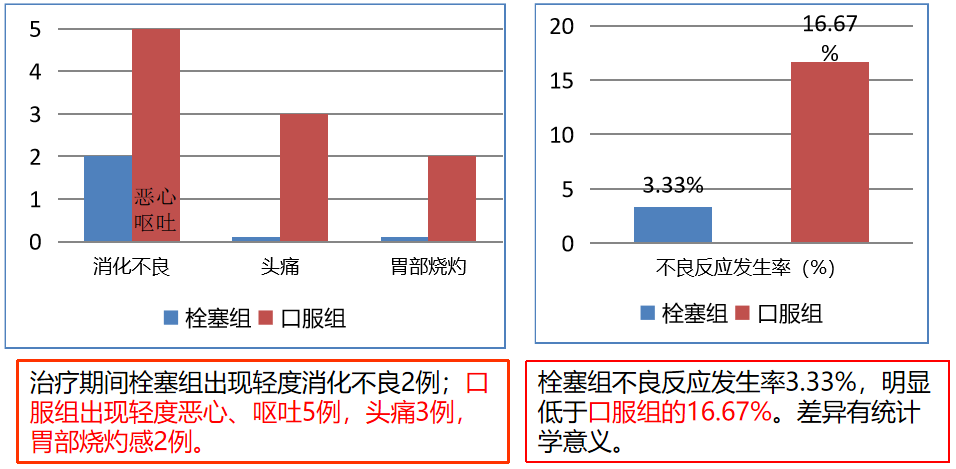

但,在藥物安全性方面,栓劑不良反應發生率及發生程度均遠低于口服劑型,差異有統計學意義(P<0.05)(圖5)

R出現高熱驚厥,不能配合口服藥物的兒童;

R出現嘔吐,不能明確控制服藥劑量的兒童;

R睡眠中出現發熱,不驚擾兒童睡眠的情況;

R口服藥物有困難的兒童。